「親の食事、最近ちゃんと食べられてるかな…」「自分が年を取った時、食事ってどうなるんだろう…」なんて、ふと考えたことはありませんか?年齢とともに噛む力や飲み込む力が弱くなって、毎日の食事が大変になるのは、誰にでも起こりうることです。でも、心配いりません!ちょっとした工夫で、高齢者でも手軽に美味しく、しっかり栄養のある食事を楽しむ方法があるんです。

こんにちは!この記事では、高齢のご本人や、離れて暮らすご両親の食事が気になるあなたのために、簡単で栄養もしっかり摂れる食事のアイデアをたっぷりご紹介します。「毎日の献立を考えるのが大変…」「もっと手軽に準備できたら…」そんな悩みを解決するヒントが満載です!

例えば、「具だくさんミルク味噌汁」や「厚揚げチーズ焼き」といった、タンパク質を手軽に補給できるメニュー。それから、忙しい日や疲れている時に助かる、電子レンジを使った時短レシピ。さらに、コンビニ食材や缶詰を上手に活用したアレンジ術まで、幅広く解説していきます。

高齢になると、どうしても食が細くなったり、栄養が偏りがちになったりしますよね。栄養バランスが崩れた食事が続くと、筋力低下や免疫力ダウンなど、健康に悪影響が出ることもあります。でも大丈夫!この記事を読めば、誰でも簡単に栄養バランスを考えた美味しい食事を作れるようになりますよ。

さあ、高齢者の方が食べやすいメニューのアイデアから、調理のちょっとしたコツ、あると便利な道具まで、一緒に見ていきましょう!

この記事でわかること

- 高齢者向け!手軽で美味しい簡単レシピ

- 食べやすくするための調理の工夫(やわらかさ・飲み込みやすさ)

- 無理なく続けられる栄養バランスの整え方

- 調理の負担を減らす便利なキッチングッズ活用法

引用:高齢者が食べやすい食事レシピ20選|調理方法まで詳しく解説 | 【公式】まごころ弁当

高齢者の食事が手軽になる!簡単レシピ集

タンパク質しっかり!栄養満点レシピ

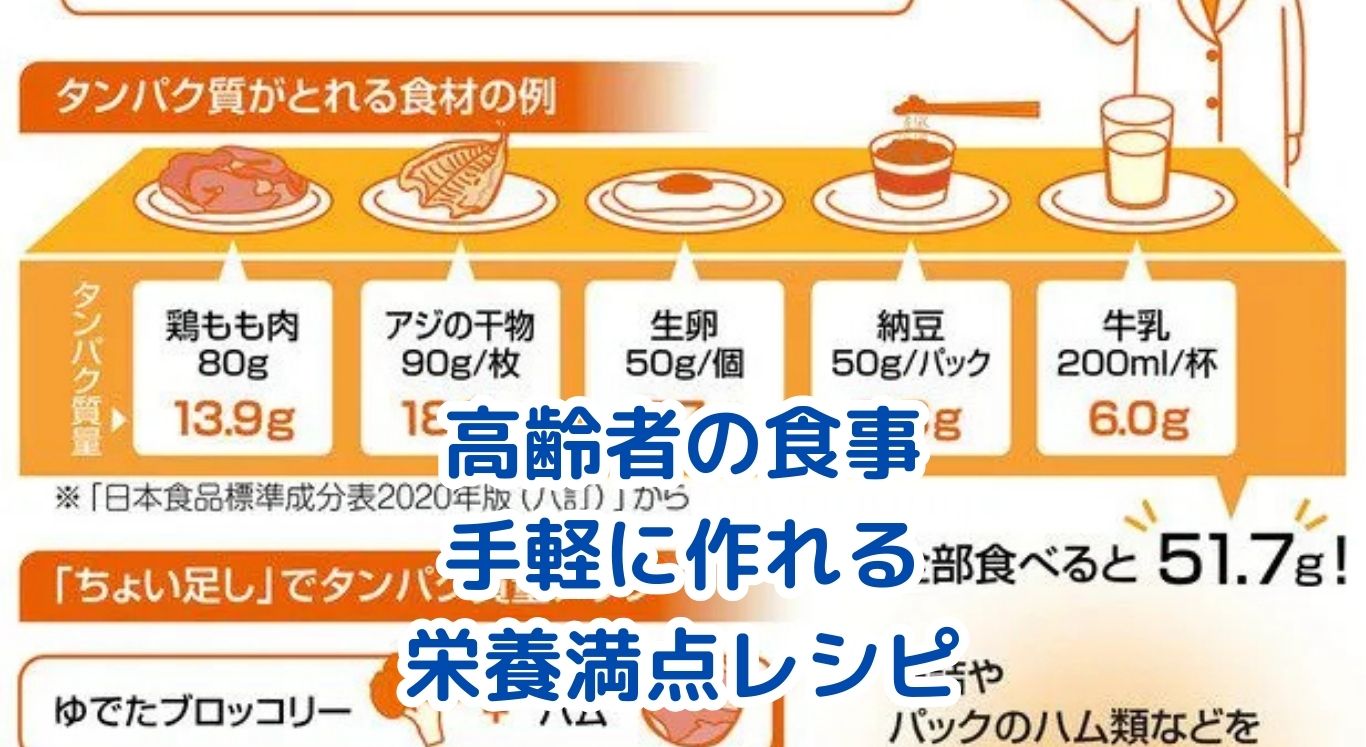

高齢になると、筋肉量が減少しやすいため、タンパク質をしっかり摂ることがとても大切です。ここでは、手軽に作れてタンパク質も豊富な、食べやすいレシピをいくつかご紹介します。

まず試してほしいのが、「具だくさんミルク味噌汁」です。いつもの味噌汁に、タンパク質源となるツナ缶や油揚げ、そして牛乳を加えるだけ。牛乳のコクで味に深みが出て、カルシウムも補給できます。しめじや人参などの野菜も入れれば、栄養バランスもぐっと良くなります。

次に、「厚揚げチーズ焼き」も簡単でおすすめ。厚揚げは豆腐製品なので良質なタンパク質が摂れ、調理も簡単です。スライスしてチーズを乗せ、マヨネーズを少し塗ってトースターで焼けば、香ばしくて食べ応えのある一品に。ケチャップや味噌マヨにアレンジするのもいいですね。

そして、「枝豆入り高タンパク三色丼」。ご飯の上に、甘辛く炒めたツナ、炒り卵(レンジでもOK)、解凍した枝豆を乗せるだけ。ツナと卵でタンパク質、枝豆でビタミンや食物繊維も摂れます。彩りが良いと食欲も刺激されますよね。

これらのレシピは、高齢者の方の「低栄養」を防ぐのに役立ちます。低栄養とは、体に必要なエネルギーやタンパク質が足りていない状態のこと。食が細くなりがちな高齢者にとっては、特に注意が必要です。手軽に作れる栄養満点レシピで、しっかり栄養を補給しましょう。

食べやすさ重視!やわらか調理のコツ

「硬くて食べにくい」「噛むのが疲れる」そんな声に応える、簡単な調理の工夫をご紹介します。少しの手間で、ぐっと食べやすさがアップしますよ。

まず基本は、食材を小さく、薄く切ること。

肉や野菜を一口サイズ、あるいはそれよりも小さめにカットするだけで、噛む回数が減り、楽に食べられます。

例えば、煮物を作るなら、具材を1cm角程度に。繊維の多い葉物野菜は、繊維を断ち切るように短く切ると良いでしょう。

次に、加熱時間を少し長めにすることもポイントです。

野菜なら、いつもより5分長く煮込むだけで、驚くほど柔らかくなります。

特に、ごぼうや蓮根などの根菜類は、圧力鍋を使ったり、下茹でをしたりして、しっかり柔らかくしてから調理するのがおすすめです。

「とろみ」をつけるのも、食べやすさアップの有効な手段です。

水溶き片栗粉や市販のとろみ調整食品を使うと、食材がまとまりやすくなり、口の中でばらけにくく、スムーズに飲み込めるようになります。

あんかけ料理はもちろん、味噌汁やスープに少しとろみをつけるだけでも、むせにくくなることがありますよ。

最終手段としては、ミキサーやフードプロセッサーを活用する方法もあります。

食材をペースト状にすれば、噛む必要はほとんどなくなります。

ただし、見た目や食感が大きく変わってしまうため、食欲が落ちてしまう可能性も。使う場合は、少量から試したり、他の料理と組み合わせたりするなどの工夫が必要です。

これらの工夫を料理や食べる方の状態に合わせて組み合わせることで、高齢者の方もストレスなく、美味しい食事を楽しめるようになります。食事作りを少しでも楽にするためのヒントは、こちらの『お年寄りの食事準備を楽にする12の方法』でも詳しく解説しています。

飲み込みが苦手でも安心!嚥下調整食の工夫

嚥下(えんげ)、つまり食べ物を飲み込む動作が難しくなってきた方には、より配慮した食事の工夫が必要です。安全に美味しく食べるための対策を知っておきましょう。

まず大切なのは、食べ物の「形態」を調整することです。

ペースト状やゼリー状にすると、喉をスムーズに通りやすくなります。

市販のゲル化剤(固形化補助食品)を使えば、お粥やおかず、飲み物などを簡単にゼリー状にすることができます。見た目も工夫次第で美味しそうに仕上げられますよ。

液体は、とろみをつけることで誤嚥(ごえん:食べ物や唾液が気管に入ってしまうこと)のリスクを減らせます。

お茶や水、汁物などに市販のとろみ調整食品を加えて、適切なとろみ具合に調整します。とろみの強さは、食べる方の嚥下状態に合わせて選ぶことが重要です。

| とろみの段階(目安) | 状態 | 向いている方(例) |

|---|---|---|

| 薄いとろみ(フレンチドレッシング状) | スプーンを傾けるとすっと流れる | 飲み込む力が少し弱くなってきた方 |

| 中間のとろみ(とんかつソース状) | スプーンを傾けるとトロトロと流れる | 飲み込む力が中程度に低下した方 |

| 濃いとろみ(ケチャップ状) | スプーンを傾けても形が保たれやすい | 飲み込む力がかなり低下した方 |

(出典:日本摂食嚥下リハビリテーション学会 嚥下調整食分類2021 に基づく一般的な目安)

食事をとる際の姿勢も非常に重要です。

椅子に深く腰掛け、少し前かがみの姿勢であごを軽く引くと、食道が開きやすくなり、誤嚥しにくくなります。

ベッド上で食べる場合も、なるべく上半身を起こした状態を保つようにしましょう。

そして、一度に口に入れる量(一口量)にも注意が必要です。

ティースプーン1杯程度から始め、焦らずゆっくり、確実に飲み込めているかを確認しながら進めるのが安全です。

これらの対策を行うことで、嚥下が難しくなった方でも、安全に食事を楽しむ可能性が広がります。

ただし、嚥下の問題は専門的な判断が必要です。症状が見られる場合は、必ず医師や歯科医師、言語聴覚士などの専門家に相談してください。

時間がない日も大丈夫!手軽さアップの秘訣

電子レンジ活用で時短クッキング

「毎日料理するのは大変…」「もっと手軽に済ませたい」そんな時に頼りになるのが電子レンジです。火を使わず安全に、しかも短時間で調理できる電子レンジは、高齢者向けの食事作りの強い味方です。

例えば、タンパク質を手軽に摂れる「ささみのレンジ蒸し」。筋を取ったささみに数カ所フォークで穴を開け、耐熱皿に乗せて酒を振り、ふんわりラップをしてレンジで2~3分加熱するだけ。パサつきがちなささみも、しっとり柔らかく仕上がります。これをほぐして、市販のもずく酢と和えれば「もずく酢とささみの簡単マリネ」の完成。食欲がない時でもさっぱり食べられます。

野菜の下ごしらえにも大活躍。じゃがいもやかぼちゃなどの硬い野菜も、適当な大きさに切って少量の水を加え、ラップをしてレンジ加熱すれば、簡単に柔らかくなります。これを利用して「豆腐入り芋もち」など、おやつを作るのも良いですね。豆腐と混ぜて丸め、フライパンで焼くだけで、栄養満点で柔らかいおやつになります。

電子レンジ調理を上手にこなすための、ちょっとしたコツもご紹介します。

- 均一加熱の工夫: 食材はなるべく同じくらいの大きさに切り、耐熱皿に重ならないように並べると加熱ムラが少なくなります。

- ラップのかけ方: 蒸気を逃がすために、ラップはふんわりとかけるか、端を少し開けておきましょう。

- 余熱の活用: 加熱後すぐに取り出さず、庫内で少し蒸らす(1~2分)と、余熱で火が通り、よりしっとり仕上がります。

これらのポイントを押さえて、電子レンジをどんどん活用しましょう。調理の負担が減るだけでなく、洗い物が少なくなるのも嬉しいポイントです。

コンビニ食材で賢く栄養満点アレンジ

「買い物に行くのが大変」「疲れて料理する気力がない」そんな日もありますよね。そんな時は、身近なコンビニの食材を上手に使って、手軽に栄養バランスの良い食事を準備しましょう。

まず、活用したいのが「サラダチキン」。高タンパク・低脂質で、プレーンタイプなら味付けもシンプル。そのまま食べても柔らかいですが、手で細かく割いて、カット野菜と和えれば、ボリューム満点のサラダになります。ごまドレッシングやポン酢など、好みの味で楽しめます。

「カット野菜」や「冷凍野菜」も非常に便利。洗ったり切ったりする手間が省けるので、大幅な時短になります。例えば、袋入りのカット野菜(キャベツやミックス野菜など)と、コンビニのパック惣菜(煮物やひじきなど)、そして豆腐を組み合わせれば、それだけで主菜と副菜の準備ができます。

豆腐、納豆、ゆで卵、ヨーグルト、チーズなども、手軽にタンパク質やカルシウムを補給できる優秀食材。特に充填豆腐なら、パックから出してすぐに食べられます。温めたカットトマトや、なめたけの瓶詰などをかければ、立派な一品になりますよ。

コンビニ食材を活用する際のポイントは以下の通りです。

- 塩分・糖分に注意: 加工品は塩分や糖分が高めなことがあるので、組み合わせる際は薄味を心がける、汁物は飲み干さないなどの工夫を。

- 「単品食べ」を避ける: おにぎりだけ、パンだけ、ではなく、サラダチキンやヨーグルト、野菜ジュースなどをプラスして、栄養バランスを意識しましょう。

- タンパク質を意識: 炭水化物に偏らないよう、意識してタンパク質源(サラダチキン、豆腐、卵、チーズなど)を取り入れましょう。

上手に選んで組み合わせれば、コンビニ食材だけでも十分に栄養バランスの取れた食事が可能です。無理せず、便利なものを活用していきましょう。

缶詰ストックで簡単 時短レシピ

常温で長期保存ができ、開けるだけですぐに使える缶詰は、忙しい時や買い物に行けない時の強い味方。高齢者の食事作りにおいても、時短と栄養確保の両面で活躍してくれます。

栄養価の高い青魚の缶詰は特におすすめ。例えば、サバの水煮缶を使った「さば缶とトマトのチーズ焼き」。耐熱皿にサバ缶(汁ごと)、ミニトマト、お好みで玉ねぎスライスなどを入れ、塩こしょう、オリーブオイルをかけ、チーズを乗せてオーブントースターで焼くだけ(8~10分目安)。サバのDHA・EPAとトマトのリコピン、チーズのカルシウムが一緒に摂れる栄養満点メニューです。ガーリックパウダーを少し振ると風味が増します。

ツナ缶(オイル漬け・水煮どちらでも)も万能選手。「枝豆入り高タンパク三色丼」のように、炒めてご飯に乗せるだけでも美味しいですが、マヨネーズと和えてパンに乗せて焼いたり、茹でたじゃがいもと和えてツナポテトサラダにしたりと、アレンジは無限大です。

豆類の缶詰(大豆、ひよこ豆、ミックスビーンズなど)も便利。スープやサラダに加えるだけで、食物繊維やタンパク質を手軽にプラスできます。野菜の缶詰(コーン、マッシュルーム、トマト缶など)も、彩りや栄養価アップに役立ちます。

缶詰を利用する際のポイントも確認しておきましょう。

- 塩分量を確認: 商品によっては塩分が多めのものもあるため、味付けは薄めにする、汁気を切るなどの調整を。水煮缶は比較的塩分が控えめです。

- 組み合わせを意識: 缶詰だけだと栄養が偏る可能性も。野菜や卵、豆腐などを組み合わせてバランスを取りましょう。

- 開封後の扱い: 開封したら、なるべくその日のうちに使い切るか、別の容器に移して冷蔵保存し、早めに食べきりましょう。

ストックしておくと安心な缶詰。上手に活用して、日々の食事作りを楽にしつつ、栄養もしっかり確保しましょう。

健康維持のために!高齢者の食事で気をつけたいこと

基本は「主食・主菜・副菜」バランスの良い献立の考え方

高齢者の健康を食事で支えるには、栄養バランスの取れた献立が不可欠です。難しく考える必要はありません。基本は「主食・主菜・副菜」を揃えることを意識するだけです。この3つが食卓に並ぶことで、体に必要な栄養素を偏りなく摂取しやすくなります。

主食:ご飯、パン、麺類など、主にエネルギー源となる炭水化物。

主菜:肉、魚、卵、大豆製品など、筋肉や血液を作るもとになるタンパク質が中心のおかず。

副菜:野菜、きのこ、海藻などを使った、体の調子を整えるビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富なおかず。これに汁物を加えると、さらにバランスが良くなるよ。

毎食完璧に揃えるのが難しくても、1日や数日の単位でバランスが取れていればOKです。特に高齢者が意識して摂りたい、不足しがちな栄養素とその働き、多く含む食品をまとめました。

高齢者が特に意識したい栄養素:

| 栄養素 | 主な働き | 多く含む食品の例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 筋肉、骨、皮膚、血液などの維持・修復 | 肉類、魚介類、卵、乳製品、大豆・大豆製品 |

| カルシウム | 骨や歯を丈夫にする、神経の働きを助ける | 牛乳、ヨーグルト、チーズ、小魚、豆腐、小松菜 |

| 鉄 | 血液(赤血球)を作り、酸素を運ぶ | レバー、赤身の肉や魚、あさり、小松菜、ひじき |

| 亜鉛 | 味覚を正常に保つ、免疫機能の維持 | 牡蠣、レバー、牛肉(赤身)、チーズ、納豆 |

| 食物繊維 | 腸内環境を整える、便通を良くする | 野菜全般、きのこ類、海藻類、豆類、いも類 |

| ビタミンD | カルシウムの吸収を助け、骨を強くする | 鮭、さんま、いわしなどの魚類、きのこ類、卵黄 |

(参考:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」など)

朝食:トースト(主食)、目玉焼き(主菜)、ヨーグルト(乳製品)、ミニトマト(副菜)、野菜スープ(汁物)

昼食:ご飯(主食)、鮭の塩焼き(主菜)、ほうれん草のお浸し(副菜)、豆腐とわかめの味噌汁(主菜・副菜・汁物)

夕食:軟飯(主食)、鶏肉と野菜の煮物(主菜・副菜)、冷奴(主菜)、きのこのすまし汁(副菜・汁物)

これなら、色々な食材からバランス良く栄養が摂れそうだろ?

このように、一日の中で多様な食品を取り入れることを意識すると、自然と栄養バランスは整ってきます。また、食事と一緒に、あるいは食間に、水分補給をしっかり行うことも忘れずに。高齢者は喉の渇きを感じにくくなることがあるため、こまめな水分摂取が大切です。

要注意!低栄養を防ぐ食事のポイント

高齢になると、食欲不振や消化吸収能力の低下などから、気づかないうちに「低栄養」に陥ってしまうことがあります。低栄養は、筋肉量の減少、免疫力の低下、骨粗しょう症、傷が治りにくいなど、様々な健康問題を引き起こすリスクを高めます。そうならないために、日々の食事でできる対策を知っておきましょう。

最も重要なのは、エネルギーとタンパク質をしっかり確保することです。

特にタンパク質は、筋肉や臓器、血液など、体を作る基本的な材料。不足すると、活動量が減り、寝たきりにつながる可能性も指摘されています。

噛む力や飲み込む力が弱くても食べやすい、高タンパクなレシピを活用しましょう。

レシピ例:具だくさんミルク味噌汁

-

材料(2人分):

- しめじ:1/2パック(約50g)

- にんじん:1/4本(約40g)

- ツナ缶(水煮):1缶(約70g)

- ウインナー(または鶏ひき肉):2本(または50g)

- 油揚げ:1/2枚(約30g)

- だし汁(または水+顆粒だし):300ml

- 牛乳:200ml

- 味噌:大さじ1~1.5

-

作り方:

- しめじは石づきを取ってほぐす。にんじんは薄い半月切りまたは細切り。ウインナーは輪切り、油揚げは短冊切りにする。

- 鍋にだし汁、にんじんを入れて火にかけ、柔らかくなるまで煮る。

- しめじ、ツナ缶(汁ごと)、ウインナー、油揚げを加えて2~3分煮る。

- 牛乳を加えて温め、沸騰直前で火を弱め、味噌を溶き入れる。

ポイント: 牛乳を加えることでカルシウムとタンパク質がアップ。ツナや油揚げからもタンパク質が摂れます。野菜をたっぷり入れることでビタミン・ミネラルも補給。

レシピ例:枝豆入り高タンパク三色丼

-

材料(1人分):

- ご飯:茶碗1杯分(約150~200g)

- ツナ缶(オイル漬けまたは水煮):1缶(約70g)

- 卵:1個

- 冷凍枝豆(さや付き):約15さや(正味約50g)

- [A] 醤油:小さじ1

- [A] みりん:小さじ1

- [A] 砂糖:小さじ1/2

- [B] 砂糖:小さじ1

- [B] 塩:少々

-

作り方:

- フライパンにツナ缶を油(または汁)ごと入れ、[A]を加えて水分を飛ばすように炒りつける。

- 卵を溶きほぐし、[B]を混ぜる。別のフライパン(または同じフライパンをさっと拭いて)で炒り卵を作る(レンジ加熱でもOK)。

- 冷凍枝豆は解凍し、さやから豆を取り出す。

- 丼にご飯を盛り、1のツナ、2の卵、3の枝豆を彩りよく乗せる。

ポイント: ツナと卵で手軽にタンパク質を補給。枝豆で彩りと食物繊維、ビタミンをプラス。甘辛い味付けでご飯が進みます。

一度にたくさん食べられない場合は、食事の回数を増やす(1日4~5回など)のも有効です。

また、おやつ(間食)も栄養補給のチャンスと捉えましょう。ヨーグルト、チーズ、牛乳、プリン、栄養補助食品などを上手に取り入れることで、無理なく1日の栄養摂取量を増やすことができます。

食欲がないときの対策方法

「なんだか最近、食欲がなくて…」高齢になると、味覚の変化、薬の副作用、消化機能の低下、あるいは精神的な要因など、様々な理由で食欲が落ちてしまうことがあります。しかし、食べないことが続くと低栄養につながりかねません。食欲がない時でも、少しでも食べやすく、食べる意欲が湧くような工夫をしてみましょう。

1. 五感を刺激して「食べたい」気持ちを引き出す

- 見た目: 彩りを意識する(赤・黄・緑の食材を使う)、料理に合わせて器を変える、盛り付けを工夫するなど。

- 香り: ごま油やニンニクの香ばしい香り、出汁の良い香り、柑橘系の爽やかな香りなどを活かす。

- 温度: 温かいものは温かく、冷たいものは冷たく、適温で提供する。

2. 味付けや食感に変化をつける

- 味付け: 塩分を増やすのではなく、だしを効かせる、酢やレモン汁で酸味を加える、生姜や大葉、みょうがなどの香味野菜を使う、カレー粉や七味唐辛子などのスパイスでアクセントをつける。

- 食感: いつも同じような柔らかいものばかりでなく、時には少し歯ごたえのあるもの(きゅうりの酢の物など)や、つるんとしたもの(茶碗蒸し、ゼリーなど)を取り入れる。

3. 食事を楽しむ環境を作る

- 食事に集中できる、落ち着いた環境を整える(テレビを消すなど)。

- 適度な明るさ、快適な室温にする。

- 可能であれば、家族や友人と一緒に会話を楽しみながら食べる(共食)。デイサービスなどを利用するのも良いでしょう。

4. 食事のリズムと量を調整する

- 無理に一度にたくさん食べようとせず、少量ずつ、食事の回数を増やす(分食)。

- 食べやすい時間帯に、栄養価の高いものを摂るように工夫する(例:朝は軽く、昼・夕でしっかり)。

- 食前に軽い散歩や体操をするなど、体を動かして空腹感を促す。

季節の食材を取り入れたり、行事食(お正月、節分、ひな祭りなど)を楽しんだりすることも、食事への関心を高めるきっかけになります。旬の食材は栄養価も高く、味も良いことが多いのでおすすめです。

ただし、食欲不振が長期間続く、体重が急激に減少するなどの場合は、背景に何らかの病気が隠れている可能性もあります。自己判断せず、早めに医療機関を受診しましょう。

さらに食事を楽にするヒント

調理を助ける便利なキッチングッズ

高齢者の食事作りでは、「刻む」「すり潰す」「柔らかく煮込む」といった工程が増えることも。そんな時、便利なキッチングッズがあれば、調理の負担をぐっと減らすことができます。ここでは、特におすすめの道具とその活用法をご紹介します。

やはり一番の万能選手は「電子レンジ」でしょう。

下ごしらえからメイン調理、温め直しまで、幅広く活躍します。野菜を柔らかくする、魚や肉を蒸す、少量のおかずを作るなど、火を使わずに安全かつスピーディーに調理できるのが最大の魅力です。

その他、あると便利な調理器具をまとめました:

| 調理器具 | 主な特徴と活用シーン |

|---|---|

| 圧力鍋 | 短時間で食材(特に根菜や塊肉)を芯まで柔らかく煮込める。光熱費の節約にも。 |

| フードプロセッサー | 食材をみじん切り、ミンチ、ペースト状にするのに便利。ハンバーグの種作りや、野菜のみじん切りなどに。 |

| ハンドブレンダー/ミキサー | 鍋の中で直接食材を攪拌してポタージュを作ったり、スムージーや嚥下調整食(ペースト食)を作ったりするのに活躍。 |

| キッチンバサミ | まな板いらずで、肉や野菜、調理済みの料理などを食卓で食べやすい大きさにカットできる。 |

| シリコンスチーマー | 食材を入れて電子レンジで加熱するだけで、手軽に蒸し料理ができる。温野菜などに便利。 |

| とろみ調整食品 | 飲み物や汁物、料理に加えて混ぜるだけで、適切なとろみをつけられる。嚥下をサポート。 |

| 滑り止め付きまな板・マット | 調理中にまな板や食器が滑るのを防ぎ、安全に作業できる。 |

| 軽量な調理器具(鍋、フライパン) | 力が弱くなっても扱いやすい。持ち運びや洗う際の負担を軽減。 |

これらの道具を選ぶ際は、操作が簡単か、手入れ(洗浄)がしやすいか、収納スペースに収まるかなども考慮すると良いでしょう。例えば、フードプロセッサーやミキサーは、パーツが少なく洗いやすいものがおすすめです。

とろみ調整食品を使う際は、必ず使用方法を確認し、ダマにならないように少量ずつ加えてよく混ぜることが大切です。適切なとろみの強さが分からない場合は、医師や管理栄養士に相談しましょう。

便利な道具を上手に取り入れることで、調理のハードルを下げ、手軽に美味しい食事作りを続けられるようになります。無理せず、頼れるものには頼っていきましょう。

一人暮らし高齢者のための食事管理術

一人暮らしの高齢者にとって、毎日の食事管理は意外と大変なものです。「自分のためだけに作るのは面倒」「つい同じものばかり食べてしまう」「食材を買いに行くのが億劫」といった声もよく聞かれます。しかし、食生活の乱れは低栄養や生活習慣病のリスクを高め、健康寿命を縮めることにもつながりかねません。

一人暮らしでも無理なく、手軽に栄養バランスを整えるための具体的な方法をいくつかご紹介します。

1. 買い物と保存の工夫

- 計画的な買い物: 週に1~2回、ある程度の献立を考えてから買い物に行くと無駄が減ります。重いものはネットスーパーなどを利用するのも手。

- 少量パック・カット野菜の活用: 使い切れる量の食材を選ぶ。カット野菜や冷凍野菜は手間が省けて便利。

- ストック食品の常備: 缶詰(サバ缶、ツナ缶、豆類など)、乾物(ひじき、切り干し大根など)、レトルト食品、冷凍うどんなどをストックしておくと、時間がない時や悪天候の日に役立ちます。

- 冷凍保存の活用: ご飯は多めに炊いて一食分ずつラップして冷凍。肉や魚も下味をつけて冷凍しておくと、調理が楽になります。

2. 調理の手間を減らす工夫

- 作り置き・リメイク: 時間がある時に、煮物や和え物などを少し多めに作っておく。翌日は味を変えてリメイクする(例:肉じゃが→カレーうどん)。

- 一皿でバランスが取れるメニュー: 丼物(具材を工夫する)、具だくさんの汁物、麺類(野菜や肉・卵を乗せる)などは、一品でも比較的栄養バランスが整いやすいです。

- 調理器具の活用: 電子レンジ、オーブントースター、炊飯器などを活用して、同時調理や「ながら調理」で効率アップ。

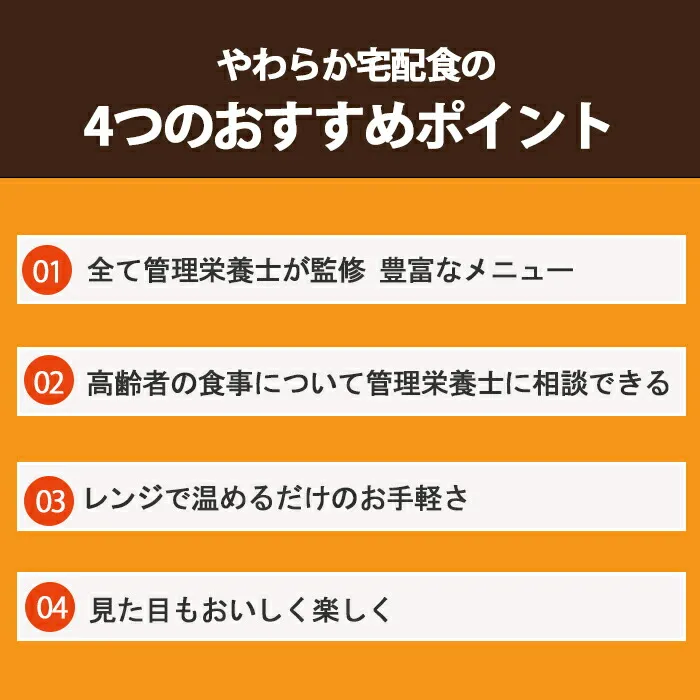

3. 「中食」「外食」の上手な利用

- 惣菜・弁当の活用: スーパーやコンビニの惣菜、弁当を利用する際は、野菜が多めのもの、タンパク質がしっかり摂れるものを選ぶ。ご飯だけ炊いて、おかずは惣菜にするなどの組み合わせも良いでしょう。

- 配食サービス(宅食): 栄養バランスが計算されたお弁当を定期的に届けてくれるサービスは、特に自炊が難しい場合に有効です。様々な種類(冷凍・冷蔵、制限食対応など)があるので、自分に合ったものを選びましょう。地域の社会福祉協議会や地域包括支援センターで情報提供を受けられることもあります。

一人暮らしだからこそ、意識して食事の質を保つことが、元気に自立した生活を送るための基盤となります。完璧を目指さず、できることから少しずつ取り入れてみてください。離れて暮らすご家族がいる場合は、こちらの記事『離れていても安心!親の食事をもっと便利にする8つの方法』も参考になるかもしれません。

引用:お年寄りの食事のメニューに迷ったら……平成医療福祉グループ、高齢者向けレシピを紹介するサイトをリリース!|老人ホーム相談プラザ

高齢者の食事が楽になる!手軽に作れる栄養満点レシピ:まとめ

この記事のポイントをQ&A形式で振り返ってみましょう。

Q:高齢者でも食べやすい、手軽なメニューの例は?

A:具だくさんミルク味噌汁、厚揚げチーズ焼き、ツナ缶を使った三色丼などが、簡単でタンパク質もしっかり摂れるのでおすすめです。

Q:食材を柔らかく調理する簡単なコツは?

A:小さく切る、薄く切る、加熱時間を長くする、圧力鍋を使う、とろみをつける、などの方法があります。

Q:飲み込みにくい(嚥下困難)場合の対策は?

A:ゼリー状にする(ゲル化剤)、液体にとろみをつける(とろみ調整食品)、正しい姿勢で食べる、一口量を少なくする、などが有効です。専門家への相談も重要です。

Q:電子レンジで時短調理する際のポイントは?

A:食材を均等な大きさに切る、ラップはふんわりかける、加熱後に少し蒸らす(余熱利用)と、ムラなく美味しく仕上がります。

Q:コンビニ食材で手軽に栄養バランスを整えるには?

A:サラダチキン、カット野菜、豆腐、納豆、ヨーグルトなどを上手に組み合わせましょう。単品食べを避け、タンパク質を意識するのがコツです。

Q:缶詰を使った簡単・時短レシピの例は?

A:サバ缶とトマトのチーズ焼き、ツナ缶と野菜の炒め物、豆缶を使ったスープやサラダなどが手軽で栄養価も高いです。

Q:高齢者の献立で栄養バランスを考える基本は?

A:「主食・主菜・副菜」を揃えることを意識しましょう。特に不足しがちなタンパク質、カルシウム、鉄、食物繊維などを意識的に摂れると良いです。

Q:低栄養にならないために気をつけることは?

A:エネルギーとタンパク質をしっかり摂ることが最も重要です。少量でも栄養価の高い食事を心がけ、間食も活用しましょう。

Q:食欲がない時はどうすればいい?

A:彩りや香りで食欲を刺激する、味付けや食感に変化をつける、食事環境を整える、少量ずつ回数を分けて食べるなどの工夫が有効です。

Q:調理を楽にしてくれる便利な道具は?

A:電子レンジ、圧力鍋、フードプロセッサー、ハンドブレンダー、キッチンバサミ、とろみ調整食品などが、調理の負担を軽減してくれます。

Q:一人暮らしの高齢者が食事管理を続けるコツは?

A:計画的な買い物と冷凍保存、作り置きや時短調理、惣菜や配食サービスの活用、規則正しい食事リズムの維持などがポイントです。

年齢を重ねることで、食事の準備や食べること自体が難しく感じる場面が増えるかもしれません。しかし、今回ご紹介したように、ちょっとした工夫を取り入れるだけで、手軽に、美味しく、栄養バランスの取れた食事を続けることは可能です。食材の切り方を変えてみる、電子レンジや缶詰を上手に使う、コンビニ食を賢くアレンジするなど、今日からでも試せることはたくさんあります。

一番大切なのは、無理なく続けること。そして、食事を通して体に必要な栄養、特にタンパク質をしっかり摂り、低栄養や栄養の偏りを防ぐことです。この記事が、あなた自身や、大切なご家族の健康的で豊かな食生活の一助となれば幸いです。最後までお読みいただき、ありがとうございました。